高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が基準値(7.0mg/dL)を超えた状態を指し、放置すると痛風や尿路結石、慢性腎臓病などの合併症を引き起こすことがあります。主な原因は、食べ過ぎや飲み過ぎ、激しい運動、強いストレス、腎機能の低下、遺伝的要因などによる尿酸の生成と排出のバランスの崩れです。大森町駅前内科小児科クリニックが高尿酸血症について、わかりやすく解説します。当クリニックでは高尿酸血症の診療も行っております。気になる症状や健康診断で異常を指摘された方は、お気軽にご相談ください。

高尿酸血症とは?

高尿酸血症とは、血液の尿酸の濃度(尿酸値)が7.0mg/dLを超えた状態のことです。

なりやすい人

高尿酸血症になりやすいのは男性で、加齢で増加します。女性に少ないのは、女性ホルモンに尿酸排泄作用があるからです。そのため、女性でも閉経すると高くなりやすいので、注意する必要があります。

原因

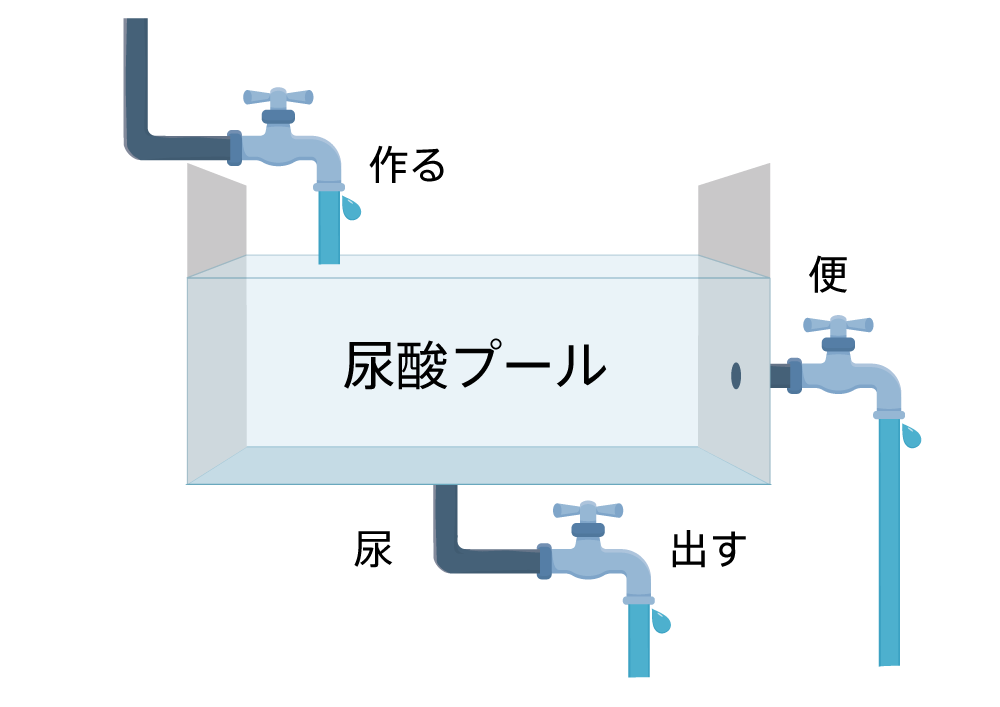

尿酸値は、尿酸を生成する量と排出する量のバランスで保たれています。生成する量が増えたり、排出する量が減ったりすると、バランスが崩れるので、尿酸値が7.0mg/dLを超えてしまいます。この状態を高尿酸血症と呼んでいます。

健康な成人の体内で生成される尿酸の量は、1日に約700mgです。同じ量の尿酸が尿や便と一緒に排泄されていて、1,200mgが常時、体内に蓄積されています。

尿酸の生成量と排出量のバランスは、以下のようなことがあると、くずれる可能性があります。

- 食べ過ぎ

- 飲み過ぎ

- 激しい運動

- 強いストレス

- 腎機能の低下

- 遺伝的要因

高尿酸血症は、遺伝的要因とその他の要因が関係しあって発症するといわれています。

高尿酸血症は放置すると合併症を招く

高尿酸血症は、放置するとさまざまな病気を引き起こす可能性があります。

痛風

尿酸は結晶になると関節や足先、耳たぶなどにたまります。この部分が炎症を起こし、痛むようになったものが痛風です。「風があたるだけでも痛い」と表現され、痛風発作は数日間続きます。痛風発作は夜中から明け方にかけて、また夏季に起こりやすいといわれています。

尿路結石

尿の通る経路、腎臓や尿管、膀胱、尿道を尿路といい、ここで尿酸が結晶化して結石ができることを尿路結石と呼んでいます。結石が尿管や膀胱に移動するとその部分で炎症を起こし、背中から腰にかけて激痛が走ったり、血尿が出たりします。

慢性腎臓病

慢性腎臓病は少しずつ腎機能が弱くなっていく病気です。初めのうちは自覚症状がありませんが、尿酸が直接、腎臓に良くない影響を与えていると考えられています。

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧や高血糖、脂質代謝異常が併存して動脈硬化疾患である心臓病や脳卒中などになりやすい状態のことです。特に内臓肥満の人で尿酸値が高い場合には、高尿酸血症を治療すべきといわれています。

狭心症や心筋梗塞

高尿酸血症は狭心症(きょうしんしょう)や心筋梗塞(しんきんこうそく)、脳梗塞(のうこうそく)などのリスク因子としても知られています。高尿酸血症だと、肥満や高血圧、高血糖、脂質代謝異常症を合併していることが多く、動脈硬化を招くためです。

高尿酸血症は治るのか?治療方法について

治療は主に生活習慣改善指導と薬物療法です。

食事療法と運動療法

食事では、肉や魚介類を摂取しすぎず、プリン体はアルコール合わせて400mg以下に留めましょう。また、水やお茶などの水分も意識的に摂取するようにします。

過度な低糖質ダイエットは避け、栄養バランスの良い食事をすることを心掛けましょう。激しい運動は尿酸値を上昇させる可能性があります。人と会話できるくらいの強度のウォーキングやジョギングなどの有酸素運動が良いでしょう。

薬物療法

通常、薬物療法は、食事療法と運動療法で尿酸値が下がらなかった場合に行いますが、以下のような場合は、生活改善と同時に薬物療法を行います。

- 痛風発作の既往歴がある

- 尿酸値が9mg/dl超である

尿酸値が8mg/dl前後でも、高血圧や腎障害、糖尿病などの合併症がある場合には薬物療法を検討します。

痛風発作経験のある場合は、6mg/dl以下を目標にします。高尿酸血症は非常に治りにくい疾患です。薬の服用中止2週間程度で尿酸値は元に戻り、長期間放置すれば合併症が起こる可能性があります。辛抱強く服用することが必要で大切です。

大森町駅前内科小児科クリニックの特長

- 平日19時まで、土日祝含む週7日診療

- LINEで簡単予約・キャッシュレス決済可能

- 内科診療経験豊富な医師が診察

- 様々な専門分野の医師が複数在籍

- 採血・レントゲン・心電図など当日検査可能

※採血結果は翌日以降にわかります。

大森町駅前内科小児科クリニックの生活習慣病の患者様の診療について

高血圧、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症などの疾患は初期には自覚症状がなく、多くの場合、健康診断で判明します。異常を指摘された場合は放置せず、少しでも早いうちに治療をスタートすることが大切です。

大森町駅前内科小児科クリニックの生活習慣病治療は下記のように行っております。お気軽にご相談ください。

- 健康診断の再検査や二次検査をご希望の方は必ず健診結果をご持参ください。

- 初回は原則、血液検査などの検査を実施します。その後は3~4ヶ月おきに定期的に採血を実施しフォローしております。

- 新規の薬剤導入の場合は原則30日以内処方としております。なお、継続処方の場合は、原則2ヶ月分を処方いたします。